10月になり、最近はすっかり涼しくなりましたね。

10月と言えば、そうです、多くの企業様で新卒内定式が1日に行われたのではないでしょうか。

10月は、新卒採用においてひとつのマイルストーンとも言える季節。

この時期は、こちらnoteでも新卒採用と育成についてお話をさせていただいております。

というわけで恒例(?)、弊社㈱Tenmaru流「2026年卒の新卒向け新入社員研修」についてご紹介させていただきます。

採用は育成ありきで!

「採用は育成ありき!」

この枕詞も何度書いたでしょうか(笑)

弊社のコラムでは、育成についてもっとも力を入れてお伝えしております。

採用も、組織も、すべては「育成」ありき、です。

こちらにコラムをまとめてございますので、ご覧いただければ幸いです。

「採用と育成はセットで考えましょう!」

これはコラムで一貫してお伝えし続けていることです。

新卒社員が入社後、すぐに仕事をバリバリこなして欲しい…と思っている企業様はおられません。生え抜き社員を育成し、企業文化と共に成長して欲しい、とお考えのはずです。

つまり、「採用」は「育成」が前提となっているのですね。

では、肝心の育成プランはどのようにお考えでしょうか。

各企業、業種によっても状況は様々かと思います。企業の歴史や伝統なども加味されるでしょうか。

育成プランの策定についてはこちら

にて詳しくお伝えしておりますので、参考にしていただければ幸いです。

そして、当然ですが、業種、職種によっても育成の手法や違ってくるでしょうか。

現場仕事はOJT、企業理念などもインプットしていくでしょう。

しかし、すべての新入社員、

いやすべての働く人に必要な能力があること、ご存知でしょうか?

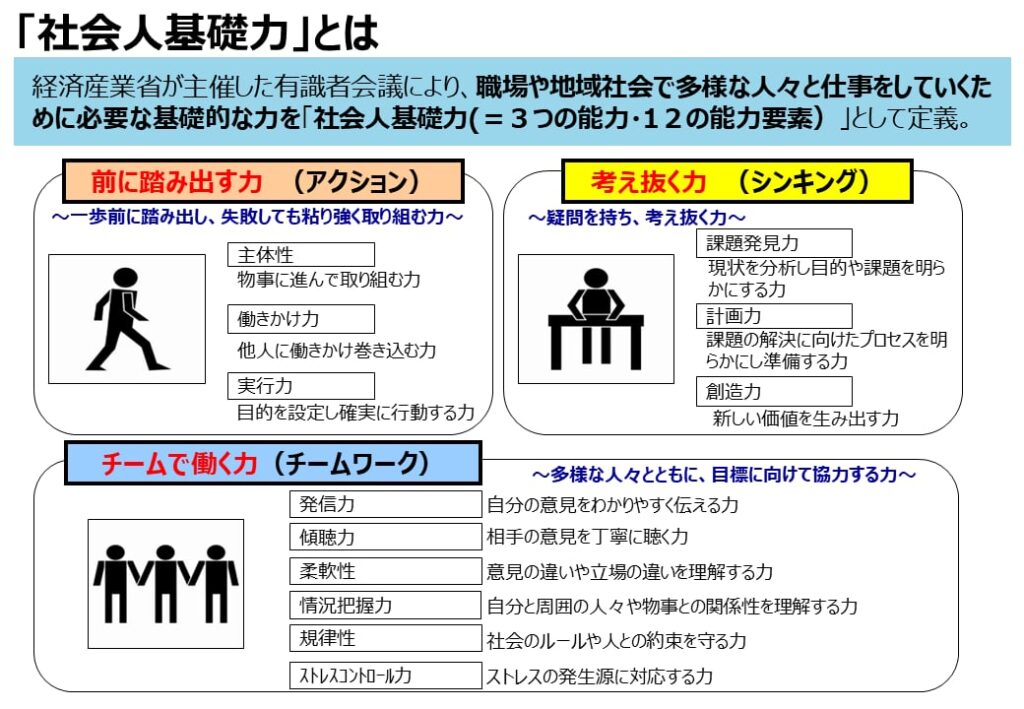

3つの能力と12の能力要素ー社会人基礎力とは?

そう、それがこちらnoteでも、何度も、何度も、何度も!お伝えしております「社会人基礎力」です。

「前に踏み出す力」/「考え抜く力」/「チームで働く力」の3つの能力と、それを構成する12の能力要素から構成されており、「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、経済産業省が2006年に提唱したものです。

経産省が提唱している「社会人基礎力」、ご覧いただければ、なるほどこれは働くすべての人に必要な能力だな、と納得していただけるのではないでしょうか。

こちら社会人基礎力に関してはこちらでもお伝えしておりますので、どうぞご活用ください。

業種、職種を問わず、すべての新入社員にも当然必要な「社会人基礎力」。

「当たり前」と感じる方も多いかと思いますが、その「当たり前」を、育成する企業も、そして新入社員本人も、ぜひ意識していただき、取りこぼしなくインプットしていただきたい、と切に思うのです。

それでは、以上を踏まえまして、“Tenmaru流” 26卒新入社員研修とは。

やはり「社会人基礎力」!

昨年度までの新入社員研修においても、㈱Tenmaruでは「社会人基礎力」のインプットを意識してまいりました。

そして、今年はさらに、「社会人基礎力」をより明確に、わかりやすくお伝えしたいと考えております。

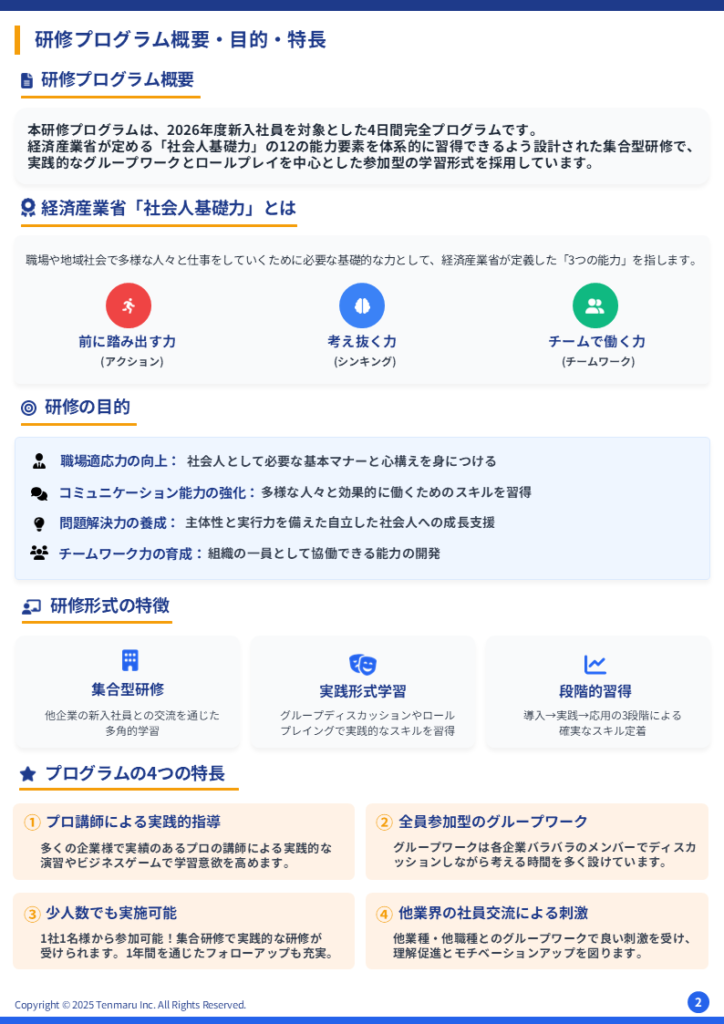

“Tenmaru流” 新入社員研修は、全4日間のプログラムです。

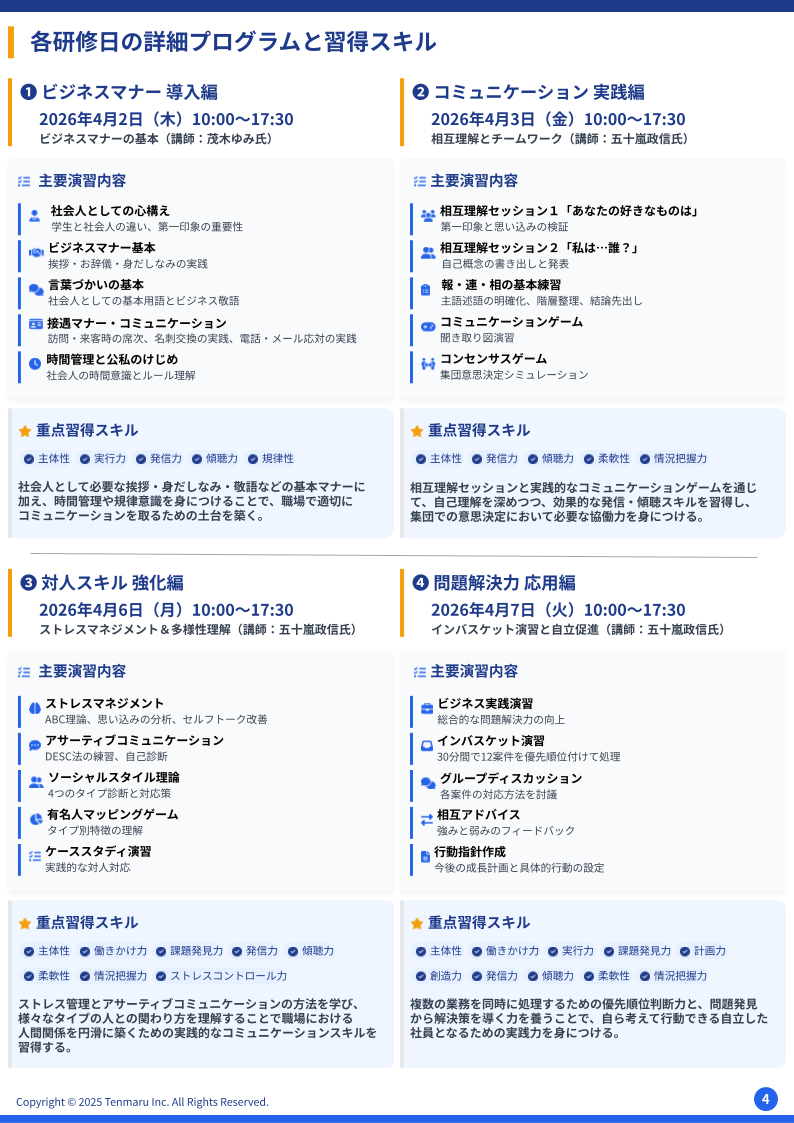

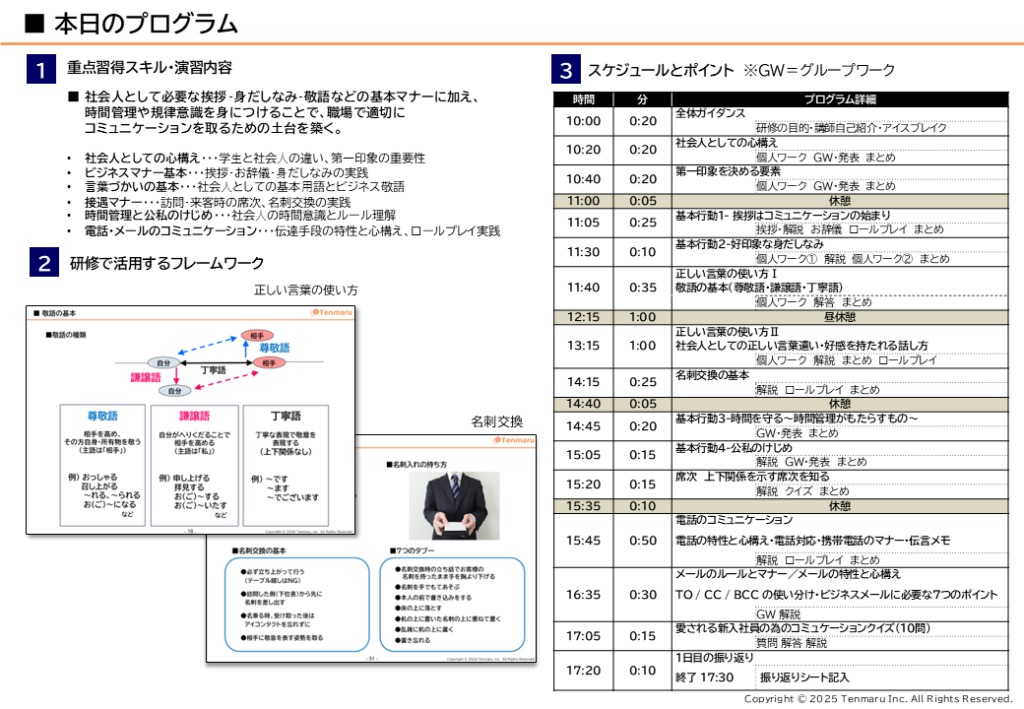

1日目/ビジネスマナー導入編

表題の通り、ビジネスマナーの基本とも言える挨拶、身だしなみ、言葉遣いや名刺交換など、一般的に「新入社員研修」と言われて思い浮かぶイメージ通りの研修になります。

・社会人としての心構え

・ビジネスマナー基本

・言葉づかいの基本

・接遇マナー・コミュニケーション

・時間管理と公私のけじめ

挨拶や社会人としての心構えなど、どこの研修でも取り入れられておりますが、実はこの研修、「スキルをインプットする」以上の意味があるのをご存知でしょうか。

こちら

でもお伝えしておりますが、26年卒は、「安心」を求めています。

名刺交換や挨拶、敬語などは、別に難しいことではありません。日々の業務内で教えることもできます。

中にはそんなものをわざわざ「研修」でインプットする必要を感じない方もいるかもしれません。

しかし、新入社員は「知らない」ことに不安を感じています。

こちらのコラムでもお伝えしておりますが、

「知らない」ことに不安を感じるのであれば、事前に教えてあげれば、それで「安心」できる。ただ、それだけなのです。

事前に知ることで安心感を持ち、自信を持って社会人の第一歩を踏み出して欲しい。

1日目の研修内容には、公私のけじめなど「社会人としてのマインドセット」の内容も含まれております。

知ることができた安心感とマインドセット、社会人としてのスタートを切るにふさわしい内容となっております。

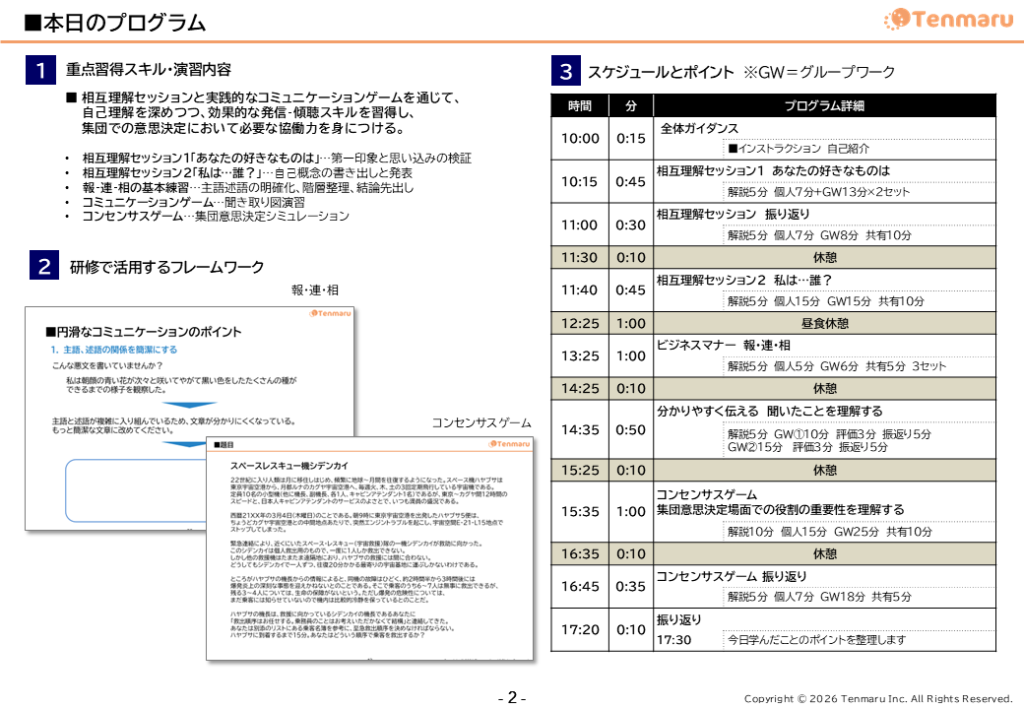

2日目/コミュニケーション実践編

2日目は、コミュニケーション実践編として、相互理解とチームワークを学びます。

・相互理解セッション1「あなたの好きなものは」

・相互理解セッション2「私は…誰?」

・報・連・相の基本練習

・コミュニケーションゲーム

・コンセンサスゲーム

「仕事」は、かならず「他者」を介在します。

会社とは、「集団で仕事をする」場所。個人が持つ情報、能力、判断を駆使して、集団で問題解決を図ることこそ、具体的な仕事の本質です。

与えられた立場、職責でどのように行動するのか、「集団における意思決定」において自分がどのような役割を担い、どう立ち振る舞うのか、これらを実践的に学んでいきます。

自己理解を深めつつ、効果的な発信・傾聴スキルを習得し、「情報の具体的な伝え方」「集団意思決定シュミレーション」など、集団で何かを成し遂げる=会社での仕事、に必要不可欠な能力をインプットしていきましょう。

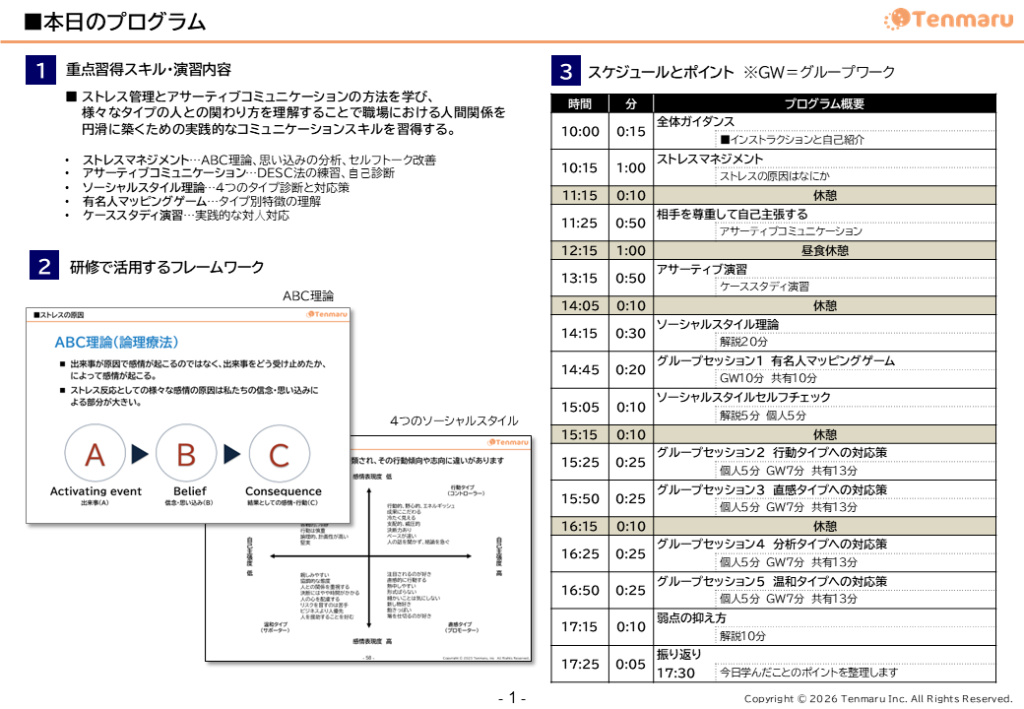

3日目/対人スキル強化編

ストレスマネジメントと多様性の理解を深めていきます。

・ストレスマネジメント

・アサーティブコミュニケーション

・ソーシャルスタイル理論

・有名人マッピング

・ケーススタディ演習

ストレスとの付き合い方は働くすべての人が身につけるべきスキルです。特に初めて社会に出る新入社員は、環境の大きな変化もあり、大きなストレスを感じることとなります。

新入社員を迎えるにあたり、一番避けなければいけない事態は、早期離職です。

仕事はストレスがあって当たり前です。自分がどのような状況でストレスを感じやすいのか、自身のストレス特性を理解し、どうしてストレスを感じるのか、その「感じ方」を理解することで、考え方、受け止め方を変えてストレスと上手に付き合っていくスキルを身につけます。

ストレスとの付き合い方に関しては、

こちらでも詳しくお伝えしておりますので、ご覧いただければ幸いです。

対人スキルも社会人には欠かせない能力です。気の合う仲間とだけ過ごすことのできた学生時代とは違い、たとえ馬が合わない人でも組織の一員として、一緒に仕事を進めなければなりません。

別に友達にならなくてもいいのです。仕事に必要なやり取りができる適切な対人関係を結ぶことは、社会人の基本。

上記のコラムでも詳しくお伝えしておりますが、「ソーシャルスタイル理論」は、簡易ながらも的確に人のタイプを分類できるタイプ分類法です。

人にはタイプがあります。理詰めで考える人、パッションを重視する人、と誰でもその人の「タイプ」があります。

相手の、そして自分自身のタイプを見きわめ把握し、適切なコミュニケーションを選択し、仕事をより円滑に進められるようにしましょう。

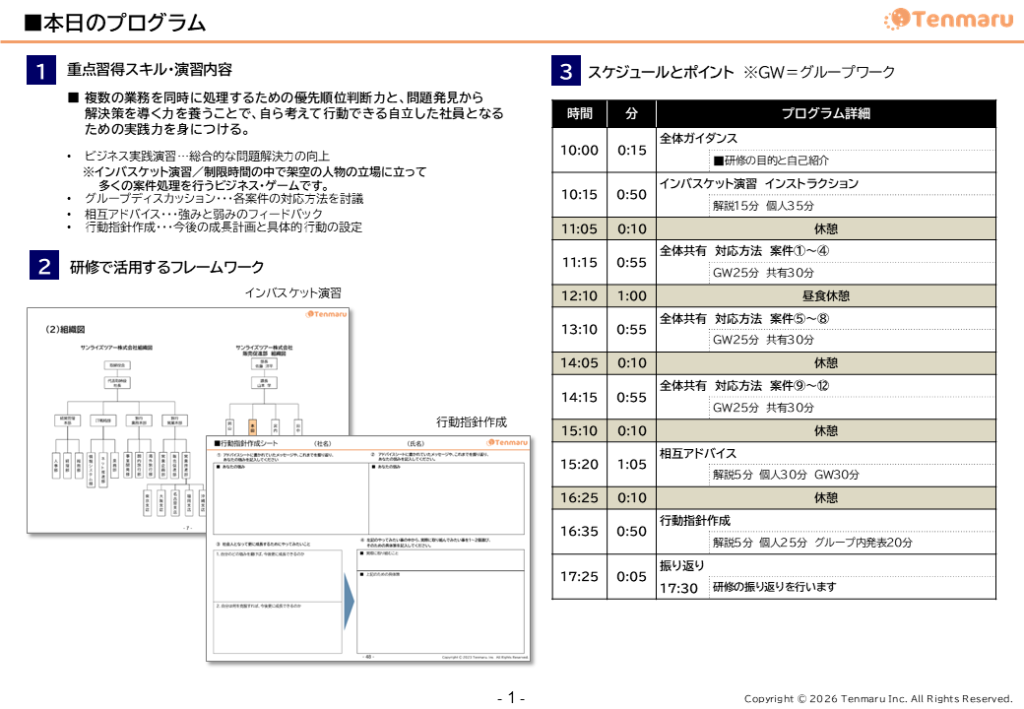

4日目/問題解決力応用編

いよいよ最終回です。インバスケット演習と自立促進を学びます。

・ビジネス実践演習

・インバスケット演習

・グループディスカッション

・相互アドバイス

・行動指針作成

2日目で学んだ発信・傾聴スキルと集団意思決定プロセスを実践していきます。

「インバスケット演習」は、架空の人物に成り代わり、実際に案件処理を体験していく研修です。直接業務に関わる重要かつ基礎的なスキルを養っていきましょう。

そして自身が会社ではたすべき役割と自分の目標=行動指針を作成し、最終日をしめくくります。お疲れさまでした!

「社会人基礎力」ココをインプットします!

以上、Tenmaru流26卒新入社員研修のご紹介でしたが、いかがでしょうか。

いわゆる「新卒研修」のイメージ通りのものから、踏み込んだものまで、しかしすべてが「社会人」に必要なスキルだなと思われないでしょうか。

そして、これら研修項目にはしっかりとした「目的」があります。

以下の表をご覧ください。

プログラムごとに「社会人基礎力」のどの能力要素に対応しているかをまとめたものです。

「社会人基礎力」は、上記のように

「前に踏み出す力」/「考え抜く力」/「チームで働く力」の3つの能力と、それを構成する12の能力要素から構成されています。

能力要素ごとに、しっかり意識的にインプットしていただきたいのです。

“Tenmaru流” 新入社員研修は、4日間のうちどの日程も、

いずれも対面(東京のみ)、オンラインを選択できます。

4日間のプログラムには「流れ」もあり、スキルの習得に最適な日程を組んでおりますので、4日間パッケージを履修していただくのがもっとも効果的です。

しかし、「この能力要素を強化したい」などの要望にも、1日から受講が可能。一覧表を参考にしていただき、「社会人基礎力」、しっかり取りこぼしないよう、是非ご利用ください。

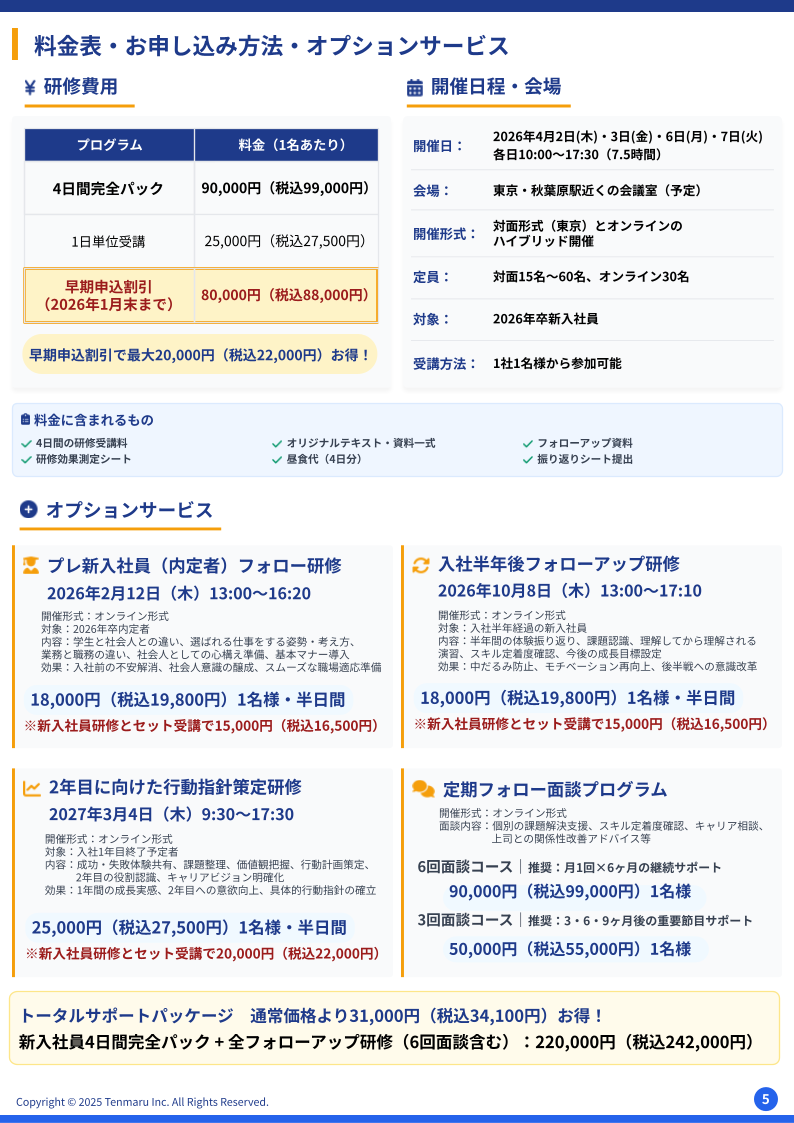

その他にも「内定者フォロー研修」「入社半年後フォローアップ研修」「2年目に向けた行動指針策定研修」など、新入社員をより大きく成長させる様々な研修がございます。

育成はもはや企業の義務と言っても過言ではありません。適切な時期にその時必要なスキルをインプットし、新入社員を若手実力派社員に!

Tenmaruは日本の未来を担う若者を成長させていきたいと考えております。

■2026年卒の新入社員研修はこちらで確認頂けます!