新年度が始まりましたね。皆さまの会社にもフレッシュな新入社員の方たちが入社されておりますでしょうか。

ご縁があって入社してくれた貴重な人材、大きく成長していただきたいですね。

私も先週まで弊社主催の新入社員研修を実施し、15社38人の新入社員の人たちと4日間、社会人の基本となるビジネスマナー、こちらでも取り上げている「社会人基礎力」を身に付けるためのフレームワークやビジネスゲームを通して理解してもらう機会を設けました。

今年の新入社員の傾向や研修のまとめは、また改めて別の機会でシェアさせて頂きたいと思います。

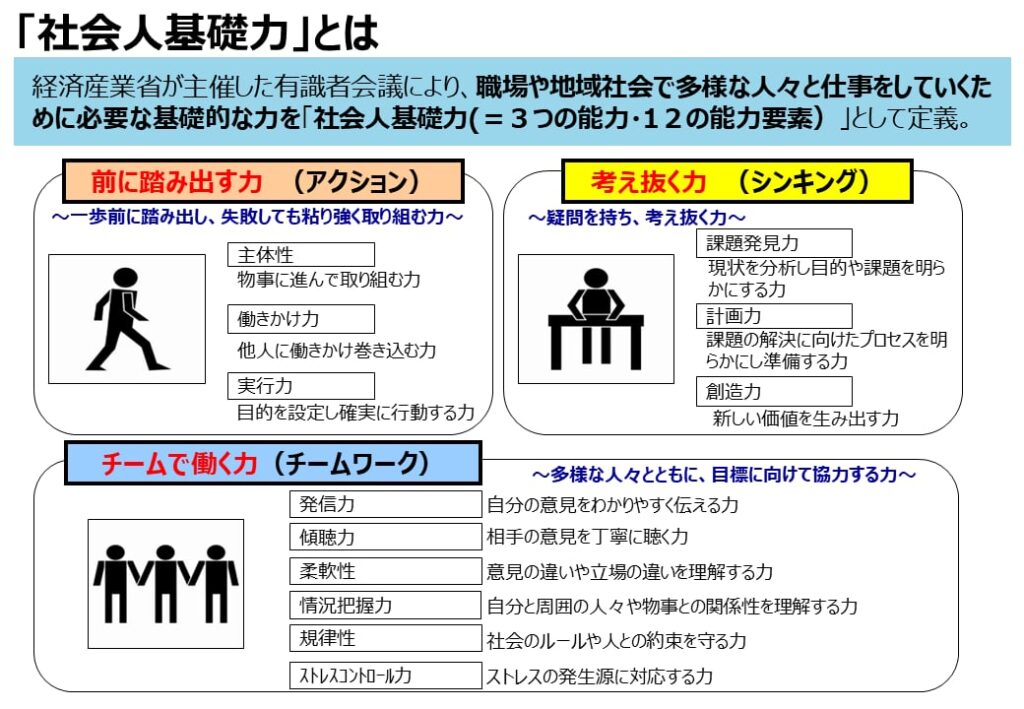

さて、こちらのコラムで何度も取り上げております、すべての働く人に必須のスキル「社会人基礎力」は、

12の能力要素からなる「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力から構成されており、

「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として、2006年に経済産業省により提唱されました。

さて、今回は私が組織づくりでもっとも大切にしている

「チームで働く力」について、あらためてお伝えさせていただきます。

「チームで働く力」の能力要素

社会人基礎力の「チームで働く力」の定義は、以下の6つの能力要素から構成されております。

・発信力…自分の意見をわかりやすく伝える力

・傾聴力…相手の意見を丁寧に聴く力

・柔軟性…意見の違いや立場の違いを理解する力

・状況把握力…自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力

・規律性…社会のルールや人との約束を守る力

・ストレスコントロール力…ストレスの発生源に対応する力

他の能力に対して能力要素が倍の6つもあります。

しかし、ひとつひとつ見てみると、チームで働くにはどれも必要な能力だなとお感じになるのではないでしょうか。

「チームで働く力」が他の能力と決定的に違うのは、「相手がある」ということです。すべての仕事がチーム戦です。たとえ任された仕事がひとりで取り組むものだとしても、その業務が会社の提供する商品・サービスの大切な一部であり、複数の力が集まり、大きな仕事となっていきます。

また、人にはそれぞれ個性があります。中にはウマが合わないと思う人もいるかもしれません。しかし、仕事となれば個人的な好き嫌いで付き合いを避けることはできません。

…と、このように考えていくと、『なるほど、この6つの能力要素はどれも必要だな』と、合点がいきませんか?

コミュニケーションは相手のタイプで使い分ける!?

では能力要素を見ていきましょう。

「発信力」・「傾聴力」

チームで仕事をするためには、人とのコミュニケーションが不可欠です。すなわち、情報を発信し、情報を受け取るということ。

職場の人は、一緒に仕事をする大切な仲間です。

しかし、いわゆる「友達」ではありませんし、「この人と仕事をしたい」とみずから選んだ人ばかりではありません。

学生時代であれば気の合わない人と無理に仲良くなることはありませんが、仕事の場合はそうはいきません。

人は皆、性格、個性が違います。メンバーの中に、気の合う人と合わない人がいるのは当然のことでしょう。そして相手がどんな人でも、仕事を円滑に進めるためにはコミュニケーションを取らなければいけないのです。

これは「人間性の善し悪し」の話ではありません。

当たり前のことですが「人によってタイプは違う」という話です。

のんびりした人、テキパキした人、じっくり考える人、即断即決な人…

目の前の人は、そしてアナタはどんな人でしょうか?

そして、その相手のタイプによって「適した接し方」があるのはご存知でしょうか。

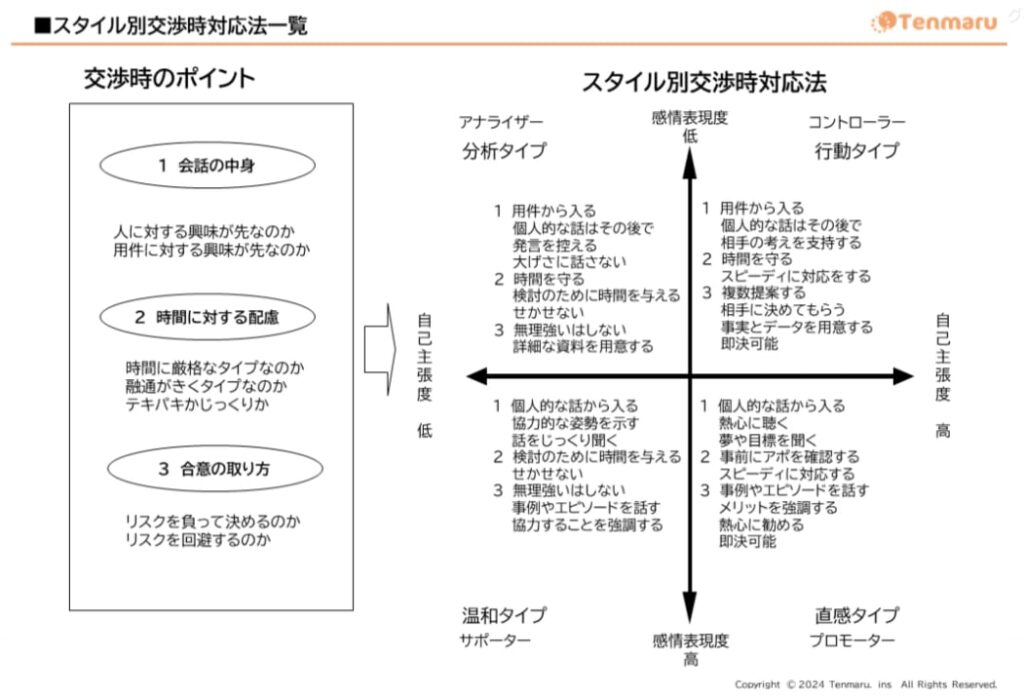

ソーシャルスタイル理論とは?

「ソーシャルスタイル理論」は、は、簡易ながらも的確に人のタイプを分類でき、実践的な「使える」タイプ分類法です。

感情表現ややこのように、人のタイプを分類すると、その行動傾向や志向が明らかになります。

「ソーシャルスタイル理論」の良いところは、人をざっくりと4種類に分けるところ。

あまりに詳細な分析だと「タイプの見きわめ」に、手間も時間も大きく割くことになり、現実的ではありませんよね。「ソーシャルスタイル理論」は、分かりやすさと簡易性もメリットとなっています。

そして、相手のタイプがわかると、的確なコミュニケーション方法も見えてきます。例えば、「直感タイプ」の人に適した接し方は、「個人的な話から入る」「熱心に聴く」「夢や目標を聞く」などです。

また、タイプ診断は「相手」だけに有効なものではありません。本来の自分はどのタイプに該当するのかを知ることができます。

「行動タイプ」の人は言葉による感情表現が乏しい傾向があるので、感情を感じさせる話し方を心がけるようにしましょう、といったように、タイプ診断は「自身のタイプ特有のコミュニケーション術」を理解する助けにもなってくれるのです。

つまり、的確にコミュニケーションを取るためには、相手のタイプを知り、自分のタイプを把握し、それらの傾向をコミュニケーションに活かしていきましょう、ということですね。

たとえ饒舌でなくても、人間性が合わない相手でも関係ありません。何も親友になってください、と言っているのではなく、タイプに合ったコミュニケーションができ、それで仕事が円滑に進められれば良いのです。

職場でのコミュニケーションに是非!お役立てください。

スキル「空気を読む」を可視化しよう!

仕事とはチーム戦です、というのはお伝えしたとおり。団体行動です。団体行動の際、周囲とうまくいかない人がいたとします。そして、その人は周囲にこのように評されてしまう場合があります。

「空気が読めないヤツ」と。

「空気を読む」とは、日本特有の悪しき同調圧力のようなもの、と考える方もいますが、それは違います。では、「空気を読む」とは一体どういうことなのでしょう。

逆に考えてみましょう。「空気の読めない人」と聞いて、思い浮かぶのはどのような状況でしょうか。 「こんな時にそんなことを言うなんて」「正論だけど、今言うことじゃないよな」すべてに共通して言えることがあります。

それは 「その場において適切ではない」と思われる言動をしている、ということですね。

つまり、「空気を読む」というのは、その場において、適切な言葉を選び、行動すること。

適切な言動とは何か、を判断するには、判断基準が必要となります。 「その場にふさわしい言動」の根拠は、もちろんその場の状況によって変わってきます。

以上をふまえると、「空気を読む、というのは適切な状況判断をすること」ということになります。

チームで働く力に必要な

「柔軟性」・「状況把握力」

に必要な「状況把握力=空気を読む」は、ふんわりとした性格ではなく、はっきりとスキルであり、身につけることができるものです。

「状況把握力」に関してはコチラ!

すべての仕事は、状況把握から始まると言っても過言ではありません。問題解決も、コミュニケーションも、すべてが状況把握から。まさに基礎的な能力といえますね。

ストレスは「認知」をコントロールしよう!

そして最後になりますのが

「ストレスコントロール力」

この能力、ストレス「コントロール」となっていますね。「耐性」ではないのがポイントです。

ストレスに強い人になりましょう、ストレスを無くしましょう、ではないのです。つまり、心を強く持ちましょう的な話ではなく、

「コントロール力=スキル」として身につけましょう、ということです。

まず前提として、ストレスは何も「悪」ではありません。ストレスとは「精神的緊張」を意味します。つまり、いいことも悪いことも、緊張を伴うシチュエーションはすべて「ストレス」なのですね。

そして、ストレスは時に心身にダメージを与えます。では、ストレスを避けることはできるのでしょうか。残念ですが、社会生活を営むうえで、完全にストレスを避けることはできません。

しかし、ストレスを無くすことはできませんが、

「ストレスを感じる認知」をコントロールすることは可能です。

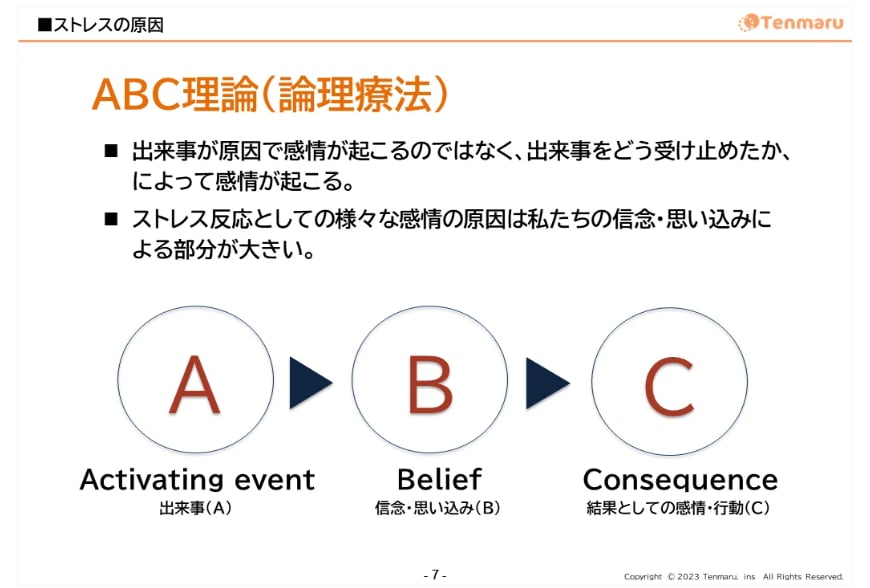

ここで認知行動療法の基礎でもある「ABC理論」を紹介します。

Aが事象、Bが認知、C が感情とします。

Aの事象がC の感情を引き起こすのではなく、あくまでBの「認知」がCの感情を引き起こしている、ということ。

つまりは「認知」、事象をどう受け止めるかを変えることによりCの感情の起こり方を変えていことができるのです。

認知、つまりは出来事の受け止め方は、信念や偏見、思い込みや思考のクセなどによって決まります。

たとえ話をすると、異動を命じられ、「自分は前の部署で評価が低かったからだ」と思い込んでいたら、実は実力を買われ、期待を込めた配置転換だった、などです。この方は間違った「認知」から不必要なストレスを感じていたということになります。

この方の間違った認知、つまり「思い込み」は、実績に対して自己評価が低いことが理由のようです。以前の部署でしっかりと評価されていたのですから、自身の実力を相応に受け止めていれば、こんな思い込みはなかったはずだからです。

この曜日は道路が渋滞しやすいのでバスやタクシーを避けて徒歩で移動しよう、というのは経験に基づく判断です。しかし、「道路は渋滞するもの」と思い込み、いつでも、どこに向かうにも車を利用できなくなってしまったらどうでしょうか。それは適切ではありませんし、貴方自身もとても困ることになるでしょう。

このように、状況を考えずに全ての事象に判断を当てはめ始めたら、それはもう「経験則」ではなく「思い込み」になります。

貴方の「思い込み」は何でしょう。また、その「思い込み」はどのようにして作られたものでしょう。自分の中にある「思い込み」を考察し、互いにディスカッションすることで自分の隠れた「認知の歪み」を把握し、意識することで、余計なストレスを軽減できるかもしれません。